|

牵动人心的房地产税,再起波澜。

近日,全国人大公布两则消息,引起坊间激烈讨论,很多人惊呼:房地产税又要延迟?

最具有争议性的内容是这样的,12月13日,全国人大发布了宪法和法律委员会对《关于授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作的决定(草案)》审议结果的报告,其中提到,要删除决定草案第二条、第三条。

这两条恰恰对房地产税落地的方式、时间,关系重大。

报告中说,我国居住用房地产的情况较为复杂,各类人员的住房需求、税收负担能力差异较大,对房地产税的计税依据、适用税率、减除标准等税制要素,建议授权国务院在改革试点过程中逐步研究探索、及时调整完善,形成成熟经验后再在法律中统一规定,授权决定可不对相关内容作出规定。

为此,宪法和法律委员会经研究,建议采纳这一意见,删除决定草案第二条、第三条。

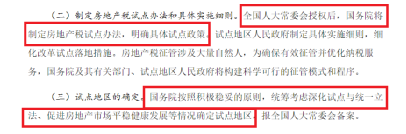

原本的决定草案中,第二条、第三条分别是这样表述的:

简单地说,就是房地产税试点办法、具体试点政策,都由国务院来制定。试点地区也由国务院来统筹考虑,确定后报给全国人大。

如果把这两条删掉,岂不意味着房地产税不再由国务院主导,变成地方说了算?各地可以自主选择是否进行房地产税试点?

房地产税,又要延迟?

其实,这种解读是有问题的,甚至可以说是错误的理解。

这份刚刚披露的文件,其实只是决定出台前的内幕“博弈”曝光。最终出台的房地产税《决定》,已经是板上钉钉。

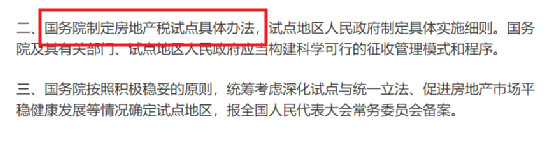

最终发布的《决定》并没有完全删除第二条、第三条,而是对内容有所调整。

我们看看最终版的《决定》:

看到没?房地产税试点具体办法,仍然是由国务院制定,只是删除了后面半句话“明确具体试点政策”。

可以说,国务院这次决心很大,牢牢把握着主导权,只是具体的政策和实施细则,才会交给地方。试点城市的“自主裁量权”,不会很大。

为何删而未尽?背后绝不简单。

种种迹象表明,围绕房地产税的激烈博弈,仍在继续。变数或许仍然存在。

在推进房地产税落地的过程中,财政部的态度是最为积极的。

尽管全国人大授权时,对房地产税目标表述为引导住房合理消费和土地资源节约集约利用,促进房地产市场平稳健康发展,但普遍认为,其重大功能是取代土地财政。

在实施过程中,财政部也是不遗余力的推动者,甚至很早就透露了一些“风向”,引导试点和立法的进程。

2017年底,时任财政部长肖捷在《党的十九大报告辅导读本》中谈到房地产税:

房地产税将按照房屋评估值征收,按照“立法先行、充分授权、分步推进”的原则,推进房地产税立法和实施。

财政部的思路,是强化房地产调控需求侧管理,稳定市场预期。

这次在全国人大做房地产税改革试点工作的决定(草案)说明,正是财政部部长刘昆。他在报告中,强调了两个时间节点:

2011年,经国务院同意,上海市、重庆市开展了个人住房房产税改革试点。

2013年以来,根据党的十八届三中全会关于“加快房地产税立法并适时推进改革”的要求,全国人大常委会预算工委、财政部会同有关方面积极推进房地产税立法工作,取得阶段性成果。

可见,财政部对当前的阶段性成果,是肯定的态度。不过,刘昆也表示,但由于房地产市场全国差异很大,实际情况十分复杂,房地产税立法工作需要循序渐进、稳妥推进。

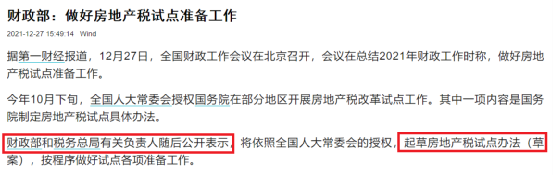

就在今天,全国财政工作会议召开,进一步明确要做好房地产税试点准备工作,行动颇有紧迫感。

从会议报道看,目前的试点准备工作,已经进入了起草房地产税试点办法(草案),由财政部和税务总局负责。

具体的试点城市,应当也主要由这两个部门来统筹考虑。

形成比较鲜明的对照是,住建部极少提及房地产税改革和试点工作。

今天,住建部挂出了部长王蒙徽接受新华社专访的文章,《防风险稳增长促改革 推动住房和城乡建设事业高质量发展》为2022年房地产市场定调。全文2500多字,只字不提“房地产税”。

相反,住建部部长反复强调,开篇明义的一句话是:

住房和城乡建设是最大的国内消费市场,是稳增长扩内需、建设强大国内市场的重要领域。

王蒙徽给央视写下的2022年关键词,就一个字:稳。

“稳”怎么理解?王蒙徽的解读是,危中有机,危就是机。

王蒙徽认为,虽然面临多重压力,但我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变,我国发展仍处于重要战略机遇期没有变,时与势在我们这边没有变。在住房和城乡建设领域,房地产市场的基本面没有变,住房需求依然旺盛,同时,基于数字化、网络化、智能化的新型城市基础设施建设投资需求巨大,是新的经济增长点。

同时,王蒙徽强调,我们一直认为住房和城乡建设这个领域是最大的内需,当然也是国家最大的内需消费市场。人民群众追求美好生活的愿望十分强烈,这就是我们的定力和底气所在,当然也是我们的决心和信心所在。

基本面没有变!这个定调,耐人寻味。

住建部部长的发言,某种程度上代表了国家对房地产的根本态度,跟其他部委又有不同。

王蒙徽还不厌其烦地解释,我们国家现在仍然处于城市化发展的快速发展时期,城镇化率达到了63.9%,每年新增城镇就业的人口也超过1100万,再加上家庭的小型化,这些都为住房的刚需,带来了很大的市场。

实际上,按照目前的态势,今年房地产市场仍然高达17万亿的规模,增速不大,但也是历史新高。

稳地价、稳房价、稳预期,可以理解为在稳定状态下,保持一定速度增长的规模,才能成为内需的重要拉动力。

对住建部而言,房地产税实施与否,其实无关大局。

其实,当下心情最为复杂的,可能是地方政府。对房产税,又怕它不来,又怕它乱来。

怕它不来,是因为土地财政,真的可能撑不住了。

今年广大二线城市和三四线城市,相比感觉到了巨大的压力。楼市一旦不受刺激,价格滞涨或下行,卖地就成了一个巨大的问题。

你能想象吗?像昆明这样的省会城市,今年卖地的收入只有去年的1/10!

今年截至11月,昆明年内共成交商住用地约870亩,出让金总额约96亿元。而在2020年,昆明的商住用地成交面积是约8456亩,出让金接近600亿。

一年收入少了几百亿,这对地方财力来说,是难以承受之重。

据中泰证券研究所数据,2021年前10个月成交地块的土地出让金中,有23个省份土地出让金同比下降,其中云南、新疆、海南、黑龙江等降幅超过50%。只有江苏、浙江等8个省份同比正增长。

不过,地方政府又很担心,房地产税的落地会对当地楼市造成冲击,预期一落千丈,造成新的下行压力。

尤其是当下楼市情绪比较低落,市场下行的情况下,更是无力支撑。

反过来看,像杭州这样的“卖地狂魔”,能够源源不断地从全国吸收购买力,楼市兴旺,土地出让金首次突破了3000亿,其实短期内是没有推行房地产税的动力。但偏偏作为共同富裕示范区,它的呼声又相当高。

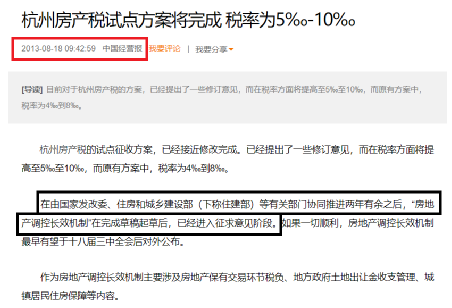

早在2013年,杭州的试点方案就差点要公布,最后还是胎死腹中,就是博弈的结果。

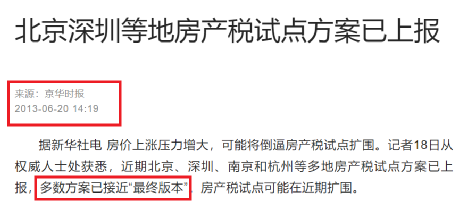

跟杭州一起夭折的,还有深圳、北京等城市,最终只有重庆和上海执行了试点。毕竟,每一个城市,都要考虑改革的成本,以及长远的房地产市场、财政税收安排。

目前,房地产税的试点办法,焦点将出现在两个方面:

一是,要如何平衡各类人员的住房需求、税收负担能力?如何与共同富裕挂钩,减小贫富差距,同时不至于大大减少广大人民群众的“获得感”。

二是,如何衡量房地产税在调控中的角色?简单的说,要不要与房价调控挂钩?

这些问题,都会最终影响房地产税的计税依据、适用税率、减除标准等税制要素,也是接下来地方政府最关心的问题。

在不影响房地产市场兴旺和稳定的情况下,完成土地财政向房地产税的转型,难度很大。其中最难把握的,就是对预期的冲击。设立5年试点期,本身也是缓冲的办法之一。

正因如此,最有可能落地的城市,恐怕还得是楼市较为兴旺和平稳的城市,对改革承受力度更强,市场预期也相对已经建立。

目前,深圳、杭州(浙江)、海南,包括雄安仍然是呼声最高的选项,上海、重庆也将继续深化探索。不排除对试点城市,会有相应的财政政策支持。

短期之内,也不必担心市场被打趴下。

尽管财政部紧锣密鼓推进,但房地产税的落地,注定还有暗流汹涌。

房地产税真的要来了!

|